本記事ではCPについて扱います。

CP手順一覧

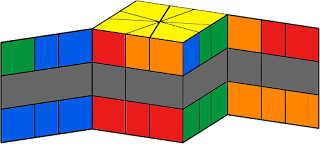

CP手順は全部で8種類しかないうえに、どの手順も非常に簡単です。±3(90°回転)や6(180°回転)の回転記号しか出てこないので、3×3キューブのU,Dの回転に焼き直して覚えることができます。手順を覚えさえすれば2 ~ 3秒程度でクリアできるパートになるので、早めに網羅してしまいましょう。

手順表を掲載する前に、念のためこの記事よりも信用が置けそうな情報源としてBrandon Linのサイト(http://brandonlin.com/cubing/eocp.html)を紹介しておきます。

手順表を掲載する前に、念のためこの記事よりも信用が置けそうな情報源としてBrandon Linのサイト(http://brandonlin.com/cubing/eocp.html)を紹介しておきます。

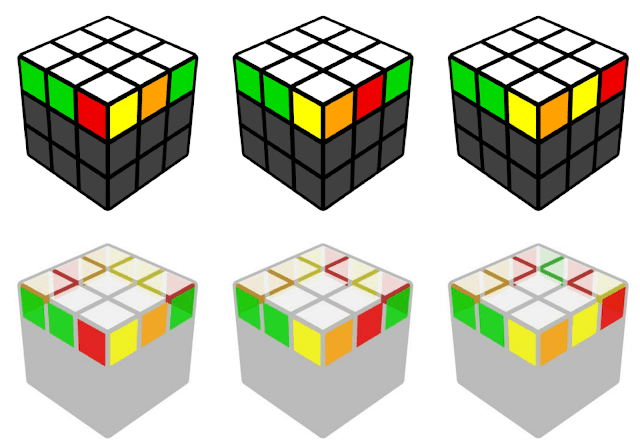

J - skip

|

/3,-3/-3,0/0,3/0,-3/0,3/

/3,-3/3,0/-3,0/0,3/-3,0/ |

|

skip - J

|

/3,-3/0,3/-3,0/3,0/-3,0/

|

|

J - J

|

/-3,0/3,3/0,-3/

6,6/3,0/-3,-3/0,3/ |

|

N - skip

|

/3,3/-3,0/3,3/-3,0/3,3/

/-3,-3/-3,0/-3,-3/-3,0/-3,-3/ |

|

skip - N

|

/3,3/0,3/3,3/0,3/3,3/

/-3,-3/0,3/-3,-3/0,3/-3,-3/ |

/3,-3/-3,3/

| |

/-3,0/3,0/-3,0/3,0/

| |

/0,-3/0,3/0,-3/0,3/

|

手順表内の画像にはエッジパーツの移動も掲載しています。各手順の名称の通り、3×3のJ-permやN-permと同じようにパーツが移動することに注意してください。後述するCP時ペア保存を考えるにあたって重要な点です。

手順を覚えるのが億劫だという方も、記号を眺めるだけでなく是非いちど実際に回してみてください。どれだけ簡単かがわかると思います。

CP時ペア保存

CP時ペア保存に関しては功さんのブログ記事に非常にわかりやすい解説がありますので、そちらをお読みください。

テクニックの要点は

- CP手順は 1,0 or 0,-1 or 1,-1 ずれた位置から始めても回せる

- コーナー-エッジのペアの配置に応じてCP手順の開始位置を変えることで、ペアを保存することができる

という点です。

複雑なEP手順を回さずに済む確率が高くなる非常に重要なテクニックです。必ずソルブに取り入れるようにしましょう。個人的には、CPを回し始めた直後にペア保存に失敗していることに気づいた場合は一度戻ってでもペア保存をし直すくらいでいいと思っています。

さらに付け加えるなら、CPの前後でコーナー-エッジの揃ったペアの個数は変わらない(CPによって新たに揃ったペアが発生することはない)ということに注意すると良いでしょう。CP前に揃ったペアの個数を数えることができた場合、その後のEPの種類をかなり絞り込むことができます。詳しくは種々の先読みの記事で述べます。