PLLの二側面判断に過剰に固執する必要はないというのはいろいろなところで指摘されている通りですが、それでも二側面判断ができたソルブはそれ相応に速いタイムが出るなという気がしています。完バラの難しいパターンはともかくとして、せめてコーナー-エッジのブロックやコーナー-コーナーのペアが見えているパターンくらいは判断できるようになっておきたいと思うところです。

そこで、自分用に二側面判断の判断基準のリストを作り、この記事を備忘録として残しておきます。練習をさぼっていると忘れてしまうので(鳥頭)。

自分用なので私が現状で判断が怪しいものしか掲載していません。また、自分用なので日本配色青クロスです。さらに、自分用なのでPLLはn番号で表記します。

自分用なので判断基準の表現もいい加減です。書いていると恥ずかしくなってきます。

ブロック + 隣接色サンド

|

| 左からG-perm(n18)、A-perm(n3) |

見出しで「サンド」と書いているのは上図でF面に現れている"ABA"のような模様のことです。これは

キューブの学校さんでの言い回しに倣っています。

ブロックと隣接色サンドが見えている場合、サンド側から見て色の順番が"ABAB"となっていればA-perm、"ABAC"となっていればG-permです。(3色か4色かでも判断できそう)

逆も然り。

|

左からA-perm(n4)、G-perm(n17) |

この2つのPLLはともにこの向きが開始面です(n4はxしますが)。これは判断できるようにしておきたいですね。

対面色サンドのみ

|

| 左からG-perm(n16)、G-perm(n19) |

|

左からG-perm(n16)、G-perm(n19) |

対面色サンドのみの場合はG-perm確定。サンドが無い方の面の奥側2つのステッカーが対面色の関係になっていれば、裏側にそれに隣接するようにコーナー-エッジのブロックがあります。そうでなければ、ブロックは逆側にあります。

n16でもn19でもどちらにせよ開始面は対面色サンドがL面に来る向きです。このパターンは二側面判断はほどほどにしてAUFしてしまってもよさそうです。

内向きブロック

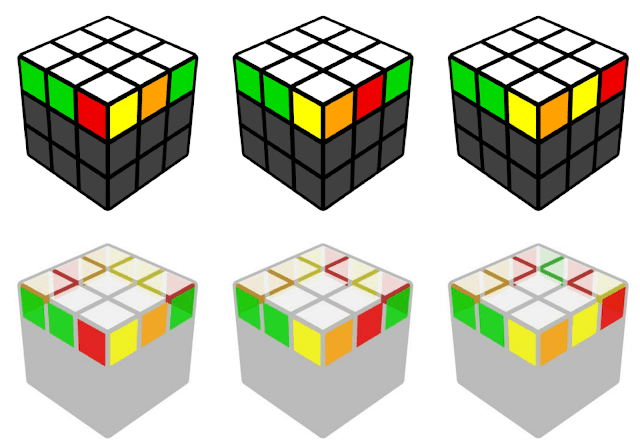

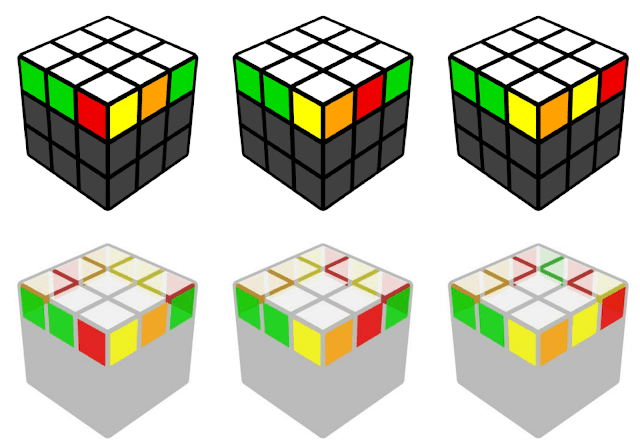

|

| 左からG-perm(n16)、G-perm(n17)、Y-perm(n15) |

内向きのブロックがある場合はG-permかY-permです。ブロックがある方の面の奥側のステッカーから5枚分を見たときに、対面色×2ならG-perm(n16)、隣接色×2ならG-perm(n17)、対面色+隣接色ならY-perm(n15)です。

CPの判断が前もってできていればもう少し楽そうです。対角CPならn15、隣接CPなら、ブロックがある方の面を見て対面色の組み合わせならn16、隣接色の組み合わせならn17です。

逆も然り

|

| 左からG-perm(n18)、G-perm(n19)、Y-perm(n15) |

隣接色サンドのみ

|

| 左からR-perm(n11)、G-perm(n17)、A-perm(n4) |

隣接色サンドのみがある場合、サンドがある方の面からみてステッカーの順番が"ABABA"となっていればR-perm、"ABABC"となっていればG-perm、"ABACA"となっていればA-permです。R-permはこの向きが開始面です。これは判断できるようにしておきたいところ。

逆も然り

|

| 左からR-perm(n12)、G-perm(n18)、A-perm(n3) |

外向きブロックのみ・3色

|

| 左からG-perm(n16)、R-perm(n12) |

2側面に見えている色の数が3色か4色かというのは直感的に認識しやすい判断基準だと思います。J-permとN-permの判断は即座にできるという方は少なくないと思いますが、それはおそらく見えている色が3色か4色かで判断しているでしょう。

外向きブロックのみがあり、見えているのが3色だけの場合は、ブロックがある方の面の2色の関係が対面色ならG-perm、隣接色ならR-permです。R-perm(n12)はこの向きが開始面です。

逆も然り

|

左からG-perm(n19)、R-perm(n11)

|

外向きブロックのみ・4色

|

| 左からT-perm(n8)、A-perm(n4)、V-perm(n9) |

外向きブロックのみがあり、見えている色が4色の場合、ブロックがある方の面の色の組み合わせが隣接色ならT-perm、対面色なら、ブロックがない方の面の内側のステッカー2つが対面色の関係ならA-perm、隣接色ならV-permです(判断基準が込み入りすぎかも。CP判断ができていれば容易になります)。T-permはこの向きが開始面です。

逆も然り

|

| 左からT-perm(n8)、A-perm(n4)、V-perm(n15) |

完バラ・3色

|

| どちらもF-perm(n10)。ただし必要なAUFが異なる。 |

完バラかつ3色はF-perm確定です。奥から2枚のステッカーを見たときに、対面色の関係になっているほうに隣接するようにF-permの1×3ブロックがあります。

J-permのAUF

|

| どちらもJ-perm(n14)。ただし必要なAUFが異なる。 |

n14は、見えている2つのブロックの色の関係が隣接色ならAUFはU2、対面色ならAUFはU'です。(私のn14の手順はR' U L' U2... です)

ひとまず以上です。不備不足等あれば加筆するかもしれません。